| |

| |

STIMMEN

DES SÜDENS FÜR OHREN IM

NORDEN

RADIO

BRIDGE OVERSEAS - RADIO

BRÜCKE ÜBERSEE

|

|

|

|

|

Die Brücke

zum Worldwide Web

RBO's letzter

Entwicklungsstand (2001) |

|

|

ZEIT-Artikel

von Dirk Asendorpf:

Wissen 50/2001

Rundfunk mit Text und

Bild

Der digitale Rundfunk

hält bereits Einzug in

Afrika. Die Deutschen

hingegen lauschen

unverdrossen ihren alten

UKW-Empfängern. Doch

bald wird den Hörern das

Sehen beigebracht

...Bisher war Radio das

schnellste, aber auch das

flüchtigste Medium.

"Das versendet

sich", heißt es

unter Radiojournalisten,

wenn eine ungenaue

Formulierung oder eine

falsche Zahl in einen

Beitrag gerutscht ist.

Künftig werden sie sich

von der Vorstellung

trennen müssen, dass sie

nur fürs Ohr arbeiten.

Wer fürs digitale Radio

produziert, wird auch

Texte und Bilder in seine

Beiträge integrieren

müssen. Mobiler

Internet-Zugang

ermöglicht das Senden

wie das Empfangen schon

heute von fast jedem Ort

der Welt aus.

Auch aus Dolldorf. Auch

in dem Flecken im

niedersächsischen

Flachland hat die Zukunft

des Radios begonnen.

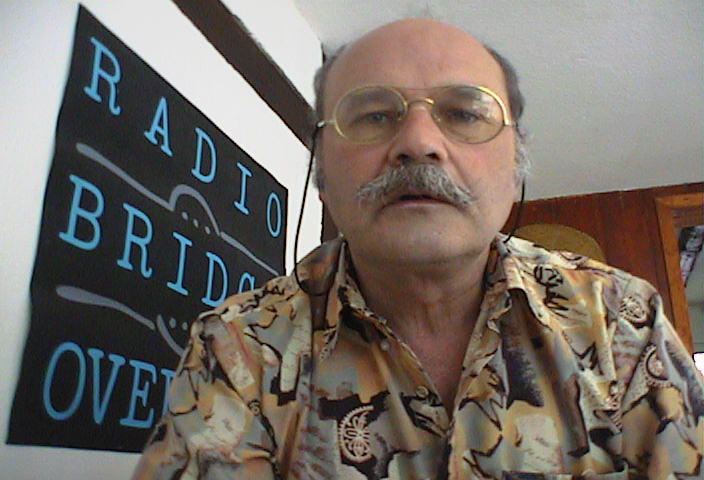

| Mit

weitem Blick über ein

Weizenfeld auf die

äsenden Rehe am Waldrand

arbeitet hier der

Journalist Klaus Jürgen

Schmidt. Er ist Gründer

von Radio Bridge

Overseas, einem

unabhängigen

Zusammenschluss von

Hörfunkjournalisten im

südlichen Afrika. |

|

|

Die Zentrale

ist eigentlich in Harare,

der Hauptstadt von

Simbabwe. Doch seit dort

der Bürgerkrieg droht,

hat Schmidt seinen

Arbeitsplatz verlegt.

Harare oder Dolldorf -

mit einer Standleitung

ins Internet macht das

keinen Unterschied. Die

Journalisten von Radio

Bridge Overseas

übermitteln ihm die

Manuskripte und O-Töne

aus Afrika jetzt per

Datentransfer. Am PC

mischt Schmidt sie

zusammen. Falls

Musikeinblendungen

gewünscht sind, holt er

sich auch diese aus dem

Internet. Die fertigen

Sendungen stehen

Sendeanstalten in Afrika,

Europa und den USA auf

der Website der

Radiobrücke zur

Verfügung

[www.radiobridge.net].

Für Länder, in denen

der Internet-Zugang für

die Übertragung von

Audiodateien noch nicht

gut genug ist, lässt

Radio Bridge Overseas die

Programme auch über den

WorldSpace-Satelliten

ausstrahlen. Die

Radioanstalten können

sie dann mitschneiden und

in ihre eigenen Programme

auf UKW, Kurz- oder

Mittelwelle übernehmen.

"Hier an meinem

kleinen PC kann ich

inzwischen besser und

schneller arbeiten als in

einem Studio, für das

man vor ein paar Jahren

noch 200.000 Mark

ausgeben musste",

sagt Schmidt ...

|

|

Es ist wenige Tage nach

dem 13. Jahrestag der

Maueröffnung in Berlin.

Die kleine Antenne meines

Radios auf der Terrasse

des Landhäuschens in

Dolldorf ist auf den

WorldSpace-Satelliten

tief am südlichen

Horizont ausgerichtet.

Die digitalen Signale

sind in dieser

regnerischen Nacht leicht

gestört, alle Lichter im

nahen Dorf sind längst

erloschen. Leonard

Bernstein dirigiert die

New Yorker

Philharmoniker, es ist

das Beethoven-Konzert,

das den Mauerfall am

Brandenburger Tor vor 13

Jahren zelebrierte. Es

ist "Maestro",

der Klassik-Kanal von

WorldSpace, der dieses

Konzert in CD-Qualität

ausstrahlt. "Alle

Menschen werden

Brüder...",

höre ich. Kaum jemand in

Deutschland kennt

WorldSpace, auch meine

Ex-Kollegen bei Radio

Bremen nicht..

|

Es

ist Nacht in Deutschland.

Eine technologische

Revolution, die vor allem

der Südwelt das Tor zum

Dialog mit der Nordwelt

eröffnen könnte, wird

verschlafen.

Radio Bridge Overseas,

unsere kleine

afrikanische

Medienorganisation, hat

sie nicht verschlafen:

Seit drei Jahren sendet

der "Africa Learning

Channel" der

WorldSpace-Foundation (im

Juli 2003 umbenannt:

"First Voice

Channel") täglich

vier

Viertelstunden-Programme

afrikanischer

RBO-Autoren. |

Einige

wurden in

deutsch-synchronisierter

Version auch bei

deutschen Sendern

ausgestrahlt,

gelegentlich sogar

mehrmals pro Woche, in

Berlin, in Frankfurt,

Hamburg, Saarbrücken,

Köln, auch in Bremen.

Die meisten entstanden

aus der Zusammenarbeit

deutscher Praktikanten

bei Radio Bridge Overseas

mit afrikanischen

Kollegen und Kolleginnen.

|

|

|

|

|

|

Der Flecken

Dolldorf bei Nienburg an

der Weser liegt genau

zwischen Hannover und

Bremen, jeweils eine

Autostunde entfernt. |

|

| Beide

Städte haben in der

Geschichte von Radio

Bridge Overseas eine

nicht unbedeutende Rolle

gespielt. Die erste als

Schauplatz des weltweiten

Auftritts bei der EXPO

2000, die zweite als Ort,

an dem der Name in der

deutschen Version

erfunden wurde:

"Radiobrücke

Übersee". 1991

folgten überraschend

viele deutsche Freunde

und Bekannte einer

Einladung in`s Bremer

Übersee-Museum, ... |

| ...

wo mit Unterstützung

professioneller

Moderatoren die Idee

ventiliert werden sollte,

in der Bundesrepublik

einen Verein zu gründen,

der helfen würde,

authentischen Stimmen des

Südens im Norden Gehör

zu verschaffen. |

|

|

|

|

|

Eberhard

Neugebohrn*, der sich auf

Erfahrungen bei der

Unterstützung

afrikanischer

Befreiungsbewegungen

berufen konnte, speziell

im damaligen Rhodesien,

wurde erster

Vorsitzender. |

|

| |

Er

hatte uns schon in

Simbabwe besucht, jetzt

entwarf er die bis heute

geltende Deklaration. In

einer englischsprachigen

Fassung wurde sie zwei

Jahre später auch von

dem in Simbabwe

eingetragenen Verein

"Radio Bridge

Overseas Trust"

übernommen.

*war

ab März 2004

Geschäftsführer der

NRW-Stiftung Umwelt und

Entwicklung

|

http://www.radiobridge.net/www/more/index1.html http://www.radiobridge.net/www/more/index1.html

|

1. Die Kulturen der

Völker Afrikas, Asiens

und Lateinamerikas sind

Teil des kulturellen

Reichtums der Menschheit.

Viele von ihnen sind als

Folge von Kolonisation

und Unterentwicklung in

ihrer Existenz bedroht.

An ihrem Fortbestand und

ihrer Entwicklung besteht

ein universelles

Interesse.

2. Für die Völker

Afrikas, Asiens und

Lateinamerikas ist ihre

kulturelle und politische

Entwicklung integraler

Bestandteil der Schaffung

von Lebensverhältnissen,

in denen sich die

Menschen wohlfühlen und

ein selbstbestimmtes

Leben führen können.

3. Ohne diesen Prozess

lassen sich auf Dauer

auch die derzeitigen

Lebensverhältnisse in

den Industrieländern

nicht fortentwickeln.

Insofern ist das

kulturelle und materielle

Wohlergehen der Völker

Afrikas, Asiens und

Lateinamerikas auch im

Interesse der Völker

Europas.

4. Angesichts der

Tatsache, dass Millionen

Menschen aus diesen

Ländern bereits heute

Teil der europäischen

Gesellschaft sind, ist

die Vermittlung von

Kenntnissen über die

Verhältnisse und die

Kultur ihrer

Herkunftsländer auch

unmittelbar ein Beitrag

zum friedlichen

Zusammenleben hier und zu

einem Umgang miteinander,

der von Toleranz,

Offenheit und Neugier

geprägt ist.

5. Die Möglichkeiten der

Menschen in den Länder

Afrikas, Asiens und

Lateinamerikas zu

kultureller Aktivität

und sozialem und

politischem Engagement

sind unter anderem

beeinträchtigt durch

unzureichende materielle

Bedingungen, mangelnde

Entfaltung von

Kommunikation und

Interaktion in diesen

Ländern, durch die

übermächtige mediale

Präsenz der

Industrieländer sowie

auch durch die geringe

Bereitschaft der Menschen

in den Industrieländern

zur Rezeption der

kulturellen und

politischen Äußerungen

der Menschen aus diesen

Ländern.

6. Der Verein will mit

dem Radio-Netzwerk einen

Beitrag leisten zur

Verringerung der

genannten Defizite. Dabei

soll zugleich versucht

werden, eine Qualität

von Radioprogramm zu

entwickeln, die von einem

bewussten, kritischen und

partizipativen Umgang der

Hörer und Produzenten

miteinander geprägt ist.

Bremen, 15. Dezember 1991

|

|

|

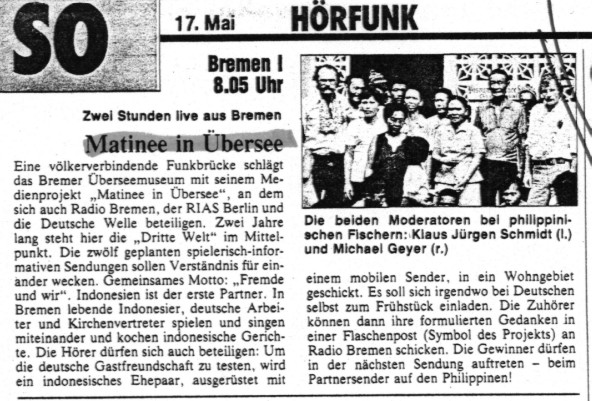

Das

Übersee-Museum in Bremen

war schon einmal, Anfang

der Achtziger Jahre,

Partner und Schauplatz

eines - wie ich es damals

nannte -

"unterhaltsamen

Nord-Süd-Dialogs".

Der damalige Museums-

direktor, Dr. Herbert

Ganslmayr, ... |

|

...

unterstützte die Idee,

die sich mit Mitteln aus

vielen Fördertöpfen nur

ausserhalb der

etablierten

öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten

realisieren liess. Das

Museum wurde Veranstalter

und Bühne für eine

Serie von Radio-Shows,

bei denen sich alle zwei

Monate an einem

Sonntagmorgen

Frühaufsteher als Gäste

zu angeregtem Plausch mit

über Satellit

zugeschalteten Partnern

in Übersee trafen.

|

|

|

|

Als

Live-Veranstaltung wurde

die "Matinee in

Übersee" bei Radio

Bremen, beim RIAS Berlin

und beim

deutschsprachigen

Kurzwellendienst der

Deutschen Welle

ausgestrahlt.

|

|

10.01.2001

RB-Interview:

Als es bei

Radio Bremen

noch die Chance

für eine

Kultur-Brücke

gegeben hätte |

|

|

|

Moderator:

Die Zahl der von Dürre

betroffenen Menschen in

Afrika ist im vergangenen

Jahr auf hundert

Millionen gestiegen. Wie

das

Welternährungsprogramm

der Vereinten Nationen

mitteilte, grassierte die

Trockenheit in mehr als

zwanzig Ländern.

Besonders betroffen war

aber wieder einmal

Afrika, die Gebiete

südlich der Sahara...

Doch auch was den Mangel

an kultureller Nahrung

und Information betrifft,

steht Afrika ganz oben,

und da ist natürlich

Hilfe gefragt,

Engagement.

Mit einem, der dort war

und der auch wieder hin

will, sprechen wir jetzt,

Klaus Jürgen Schmidt,

ein Radiojournalist seit

vielen, vielen Jahren,

jetzt wieder nach langen

Jahren zurück. Herr

Schmidt, Sie sind in

Simbawe gewesen und

wollen auch wieder hin.

In Harare, dort haben Sie

ein Rundfunkprojekt

angekurbelt, einen

Radiosender aufgebaut.

Das war ein Projekt der

Friedrich-Ebert-Stiftung?

Schmidt:

Das war Anfang 1985, da

hat mich Radio Bremen

freigestellt für diesen

Job als Leiter dieses

Versuches, ein

Bildungsprogramm bei der

Zimbabwe Broadcasting

Corporation aufzubauen.

Das ist gelungen. Das war

zu einer Zeit, da hatten

Stiftungen in

Deutschland, in Europa,

bei den Vereinten

Nationen noch Geld. Das

war also nich bloss ein

Programm, das war ein

ganzer Studiokomplex, da

sind viele Millionen

reingegangen, ein

Programm, das

nicht-formale Bildung

vermittelt, in mehreren

afrikanischen Sprachen.

Das war für mich eine

sehr spannende

Geschichte, diese

Zusammenarbeit mit den

Kollegen vier Jahre lang.

In diesen vier Jahren

habe ich dann gelernt,

dass zwar untereinander

und miteinander in so

einem Land sehr

kommunikativ umgegangen

wird, dass aber - wenn

wir hier etwas erfahren

in Europa über Afrika -

dass das meistens durch

Menschen wie mich

passiert, Nordlichter,

Korrespondenten. Man kann

ja mal Hörer fragen, ob

sie sich erinnern, wann

sie mal über Afrika was

von Afrikanern gehört

haben, kommt ganz selten

vor. Und das war dann

eine Geschichte gewesen,

die ich nach Abschluss

des Vertrages mit der

Friedrich-Ebert-Stiftung

und mit Zustimmung Radio

Bremens - man hat mich

dafür immer weiter

freigestellt - versucht

habe, zu realisieren, in

Zusammenarbeit mit

afrikanischen Kollegen

Methoden zu finden, dass

sie ihre eigenen

Programme so gestalten

können, dass auch Hörer

in anderen Kulturen sie

verstehen.

Moderator:

Sie haben gesagt,

Bildungsprogramme, die

aber keine formalen

Inhalte haben. Dabei

fällt mir so’was

ein wie Kulturtechniken,

wie Alltagserfahrung, wie

Umgang mit den Problemen,

die man hat, die ja immer

ein gewisses kulturelles

oder zivilisatorisches

Niveau voraussetzen.

Können Sie das etwas

schildern?

|

|

Schmidt:

Also, viele afrikanische

Gesellschaften sind orale

Gesellschaften, das

heisst, sie schreiben

wenig auf, sondern

vermitteln auch ihre

eigene Geschichte immer

wieder durch neues

Erzählen, sie erzählen

viel, sie können das.

Sie haben keine

Schwierigkeiten, es

untereinander zu tun,

dort, wo man aus der

selben Kultur stammt. |

Sie haben

aber ganz grosse

Probleme, das gegenüber

anderen Kulturen zu tun,

auch schon innerhalb von

Afrika. Also in Simbabwe

etwa, wenn die da mit

Menschen in

Nachbarländern, oder

auch schon mit anderen

Stämmen im eigenen Land

reden wollen, wird es

schon schwierig. Und

natürlich ganz

besonders, wenn sie sich

äussern wollen etwa in

solchen Medien wie

Rundfunk oder Fernsehen,

oder jetzt Internet, also

gegenüber der

Aussenwelt. Das wird

eigentlich nicht gelernt.

So eine

Journalistenausbildung

gibt es eigentlich auch

gar nicht, dass

afrikanische Kolleginnen

und Kollegen erfahren,

auch eine Praxis darin

haben, wie sie - ohne

ihre eigene Nachricht,

ihre eigene Idee zu

korrumpieren - so

formulieren, dass sie

auch woanders verstanden

werden, und dabei auch

noch als attraktiv

empfunden werden.

Moderator:

Also es gibt keine

Praxis, keine Erfahrung,

keine Technik, aber es

gibt doch - stelle ich

mir vor - von so einer

mündliche Gesellschaft

her eine Praxis, die eine

grosse Unbefangenheit

mitbringt und die von

daher auch einen ganz

besonderen Reiz für uns,

die wir aus einem so

hochreflektierten

Kulturkreis kommen,

darstellt.

Schmidt:

Das ist richtig. Nur, was

haben wir für Medien zur

Verfügung, um diese

Kommunikation mit diesen

Menschen da unten im

Süden zu beginnen. Das

sind natürlich sehr

technologisierte Medien.

Und da ist naürlich das

Spannende, dass dieses

Projekt, das ich 1993

angestossen habe, eines

ist, das sich dieser

modernen Technoligie

bemächtigt hat. Wir

haben ein eigenes Studio

aufgebaut, das ist ein

Verein, der heisst

Radiobrücke Übersee,

haben angefangen zu

arbeiten, haben durch

viele Zufälle - auch

Radio Bremen hat damals

gerade angefangen,

digital zu produzieren

mit CutMaster und all

diesen Geschichten -

haben ab 1992/93 diese

Technologie eingeführt,

die natürlich auch sehr

ökonomisch ist, sehr

preiswert, aber die einer

ganz neuen Erfahrung

bedarf.

Das sind diese beiden

Bereiche, in denen ich

dann sehr intensiv

zusammen mit

afrikanischen Kolleginnen

und Kollegen gearbeitet

habe - das Aneignen

dieser technologischen

Möglichkeiten, die dann

ja auch, wenn man digital

arbeitet, erlauben, über

Internet etwa Programme

auszutauschen, innerhalb

der Region, aber auch mit

der Welt.

| Und

auch, dass Geschichten so

erzählt werden, dass sie

bei Hörern, etwa hier

bei Radio Bremen oder

irgendwo anders im

Norden, als ganz

attraktiv epfunden

werden. |

|

|

Moderator:

Die Technologie ist

satellitengestützt, das

heisst, dass - was den

Empfänger betrifft -

bestimmte Voraussetzungen

geschaffen werden

müssen, die zwar einfach

sind aber doch eine

gewisse Innovation

bedeuten für den Hörer?

Schmidt:

Das ist richtig. Nun gibt

es ein völlig neues

System, das hier

weitgehend gar nicht

bekannt ist, das aber in

Afrika gerade zu wachsen

beginnt, und auch in

anderen Gegenden des

Südens. Das ist die

WorldSpace-Technologie,

von einem in den USA

lebenden Afrikaner

erdacht, der mit viel

Geldern des Nordens und

des Südens ein

Satellitensystem

aufgebaut hat. Es handelt

sich übrignes um ein

technisches

Komprimierungssystem, das

in Deutschland erfunden

worden ist, am Erlangener

Fraunhofer-Institut. Und

das gibt es schon. Da

sind japanische Firmen,

die haben Radiogeräte

entwickelt, die ganz

kleine Antennen haben,

mit Batterien betrieben

und sehr handlich, mit

denen man überall - ob

im Busch, in der Wüste -

in CD-Qualität schon

jetzt Programme empfangen

kann vom Satelliten. Da

kann man sogar, da es ja

digital ist, mit einem

Laptop oder einem PC die

dazugehörigen Texte und

Bilder herunterladen. Das

ist ein sehr spannendes

System ...

|

|

... Und dort

hat meine Organisation,

die ja nach wie vor

arbeitet, jeden Tag vier

Programme - vier mal 15

Minuten, die kann man

weltweit hören. Ich hab

so einen kleinen

Empfänger, und sogar

hier in Norddeutschland

kann man es hören. |

Moderator:

Geben Sie mal ein

Beispiel. Wie sieht so

ein Sendeschema aus, das

Sie da betreuen?

Schmidt:

Etwas, was völlig neu

war, ist der Versuch,

über Kultur- und

Sprachgenzen hinweg zu

arbeiten. Die umliegenden

Länder, Botswana,

Namibia, Sambia, das sind

alles Länder, die grosse

Wildbereiche haben. Das

ist während der

Kolonialzeit alles an die

Zentralregierung gegeben

worden. Durch neue

Gesetzgebungen haben

Menschen in diesen

Ländern plötzlich

wieder die Möglichkeit,

in den eigenen Dörfern

den Profit etwa von

Grosswildjagd oder von

Tourismus in diesen

wunderschönen

Wildgebieten zu haben.

Dafür brauchen sie aber

Erfahrungen,

Vermarktungserfahrungen.

Da haben wir also eine

Radioserie produziert,

haben mit diesen Menschen

geredet, haben sehr viele

Aufnahmen gemacht in

Gegenden, wo das Radio

noch nie war, mit

afrikanischen Kollegen,

in ganz vielen

afrikanischen Sprachen.

Haben daraus eine Serie

von 24 Folgen gemacht,

die in vier Sprachen

produziert worden ist, in

Englisch für Namibia, in

Setswana für Botswana,

Bemba für Sambia, Shona

für Simbabwe. Die ist

dann 24 Wochen lang

parallel in allen vier

Ländern ausgestahlt

worden, was zu einem ganz

starken Feedback geführt

hat.

|

|

Im nächsten

Schritt haben wir dann

diese Sendereihe

komprimiert, haben sie

aufgeteilt und haben sie

auf’s Internet

getan. Dort kann man

jetzt Bilder und Texte

nachsehen. Und das ist

etwas, was ich jetzt

gerne verbinden würde

mit den Erfahrungen, die

vielleicht auch bei Radio

Bremen nötig sind. |

Moderator:

Das war meine Frage: Wie

kommt ein Journalist aus

Harare, der dort viele

Erfahrungen gesammelt hat

und ein grosses

Arbeitsfeld hat, nun auf

die Idee, gerade jetzt

zurückzukehren zu Radio

Bremen, das sich ja eher

in einem

Schrumpfungsprozess

befindet?

Schmidt:

Ja, ich war 16 Jahre weg.

In all diesen Jahren habe

ich immer wieder

versucht, auch dabei

Kollaborateure bei Radio

Bremen gefunden, solche

Programme aus Afrika in

Europa und auch hier bei

Radio Bremen

unterzubringen. Im

Prinzip war die Antwort,

die ich dann immer

bekommen habe von den

höheren Etagen: Wir

haben unser eigenes

Korrespondenten-Netz. Es

war also nie richtig

begriffen worden. Es war

also nicht möglich, das

systematisch

hinzukriegen, obwohl die

Welt ja immer enger wird

und wir in einem globalen

Dorf leben.

Ich denke, dass dieser

Prozess, in dem sich

Radio Bremen befindet,

dieser Neuorientierung -

auch der neuen

Aufgabenfindung, es

möglich machen wird,

einen Teil von Radio

Bremen in ein Portal

einer solchen

Nord-Süd-Kommunikation

zu verwandeln, in die ARD

hinein, vielleicht auch

in das europäische

Rundfunksystem. Wir reden

ja über eine Vernetzung

von Kulturen. Auch das

Internet, das dies ja

tut, ist nach wie vor

zersplittert, dort

gibt’s ein

spanisch-sprachiges, ein

arabisch-sprachiges, ein

französisch-sprachiges.

Ich würde gerne die

Erfahrungen, die wir in

Afrika gemacht haben,

nämlich Kulturen zu

überbrücken und

Sprachbarrieren zu

überwinden, als eine

Möglichkeit hier

einführen für Radio

Bremen, sich eine

Kompetenz zu verschaffen

in dieser

Nord-Süd-Kommunikation,

als ein Sender in einer

Stadt am Meer mit einem

Schlüssel im Wappen.

Moderator:

'Radio on grassroots

level', so bezeichnen Sie

das. Wie sind solche

Erfahrungen dann doch

übertragbar aus so einer

Struktur, wie Sie sie

beschrieben haben für

Simbabwe und die Region

dort, auf eine Region,

die zwischen Emden,

Bremerhaven und Hamburg

liegt. Haben Sie da eine

Idee?

Schmidt:

Das Medium existiert ja

nur, weil es über

Menschen kommuniziert und

mit Menschen spricht, die

in bestimmten

Lebensverhältnissen

sind. Und es ist ganz

erstaunlich, wieviele

Lebensverhältnisse von

Menschen im Süden und im

Norden ganz ähnlich

sind, ähnliche

Problemstellungen da

sind. Und ich würde

gerne dazu beitragen,

dass ganz lokale Bezüge

in diesem Bremer Raum

sich wiederfinden in der

Kommunikation mit

Menschen im Süden, nicht

nur in Afrika. Das Ganze

hat ja schon in Bremen

ganz intensiv angefangen,

der Begriff 'Lokale

Agenda 21‘, der

Versuch zwischen

Kommunen, zwischen

Gemeinden, zwischen

Menschen da unten - wie

man sagt

'grassroots‘ - eine

Kommunikation aufzubauen,

braucht ein Medium, ein

Nord-Süd-Medium. Und ich

denke, dass Radio Bremen

dies mit der Erfahrung,

die ich jetzt mitbringe,

machen kann ...

|

Fast zwei Dekaden später

schien ich als Heimkehrer

aus Afrika in den neu

besetzten Chefetagen

Radio Bremens offene

Ohren zu finden für den

Vorschlag, im schon

existierenden

"Funkhaus

Europa"* ein Fenster

für Afrika zu öffnen.

Im Auftrag des

Intendanten machte ich

mich auf die Suche nach

potentiellen Partnern.

Sponsoring von Programmen

öffentlich-rechtlicher

Sender ist ja heute kein

rechtliches Problem mehr.

Ein erster Partner war

bald gefunden, die

Evangelische Akademie

Loccum, gerade `mal

vierzig Minuten Autofahrt

von Dolldorf entfernt.

*Teile

des täglichen Programms

von "Funkhaus

Europa" werden für

den Westdeutschen

Rundfunk bei Radio Bremen

produziert und

ausgestrahlt.

|

|

|

Bei

meinen Recherchen hatte

ich herausgefunden, dass

Akademie-Direktor Fritz

Anhelm den Theologen und

Menschenrechtler Lawford

Imunde aus Kenia für ein

Projekt nach Loccum

geholt hatte, das sich

unter dem Stichwort

"Sensibel für

Afrika" regelmässig

mit

europäisch-afrikanischen

Beziehungen befasste und

dafür kompetente Gäste

aus beiden Kontinenten an

die Akademie einlud. Im

Februar 2001 fanden beide

trotz heftigster

Schneebehinderung den Weg

über die Brücke zum

Haus in Dolldorf, wo ein

erstes Treffen mit

Freunden stattfand, u.a.

mit Prof. Thomas von der

Vring aus Bremen und Ezra

Mbogori aus Harare. |

|

|

Wir

waren uns schnell einig,

zusammenarbeiten zu

wollen. In einem

Schreiben bot Direktor

Anhelm dem Intendanten

Radio Bremens an, für

Juni 2001 eine

internationale

Vorbereitungskonfenz zu

organisieren, und ich

schrieb dem Intendanten

eine Rede, deren

Verlesung dann mit einer

Entschuldigung beginnen

musste:

...Einige von Ihnen

wissen, dass ich nach 16

Jahren Leben und Arbeiten

in Afrika zu meinem alten

Sender Radio Bremen

zurückgekehrt bin. Dort

versuche ich, eine

offenes Ohr zu finden

für die Einrichtung von

Partnerschaften, die

gemeinsam eine

Nord-Süd-Medienbrücke

ermöglichen könnten.

Wäre er nicht nach

erschöpfender Arbeit

für eine

Gesundschrumpfung Radio

Bremens erkrankt, hätte

sein Intendant, Dr.

Glässgen, hier an dieser

Stelle wohl folgendes

sagen mögen: |

Redetext-Auszug /

Akademie Loccum /

23.06.2001

Redetext-Auszug /

Akademie Loccum /

23.06.2001

|

|

"Da,

wo es in Bremen zum

Freimarkt geht, halten

sich die Bremer einen

Elefanten aus

Ziegelstein. Der soll sie

daran erinnern, dass im

Wappen der Freien

Hansestadt Bremen noch

immer der Schlüssel zum

Tor der Welt prangt. Die

andere Hansestadt,

Hamburg, schmückt sich

zwar in ihrem Wappen mit

diesem Tor zur Welt, aber

wohin kommen die ohne

Schlüssel?

Seit 50 Jahren pendeln

die dort jeden

Sonntagmorgen

‘Zwischen Hamburg

und Haiti’. So

heisst der Dauerbrenner

jenes Senders, der heute

Norddeutscher Rundfunk

heisst, und dem wir bei

Radio Bremen im

Spätsommer dieses Jahres

die Hand zur

Partnerschaft reichen -

und vielleicht einen

Schlüssel zum Tor der

Welt. Es ist nicht wahr,

dass Radio Bremen dafür

einen Dauerbrenner von

ähnlicher Zeitdauer

einzubringen gedenkt, der

‘Über’n

Gartenzaun’ hiess

und zur Belehrung ganzer

Kleingärtner-Generationen

beitrug.

Nein, wir in Bremen haben

ja den Elefanten aus

Stein, der mal ein

Kolonial-Denkmal war,

genauso wie wir einmal

ein Kolonial-Museum

hatten, das heute ein

Völkerkunde-Museum ist. |

Und

der Elefant? Er wurde,

durch Spenden finanziert,

Ende der 20er Jahre

errichtet und 1932 als

Denkmal eingeweiht zur

Erinnerung an die

Deutschen, die ihr Leben

verloren hatten in Afrika

bei den

Auseinandersetzungen der

europäischen

Kolonialmächte

untereinander und mit den

Kolonialisierten

|

|

|

|

Vom

Kolonialdenk- und

ehrenmal wurde der

Elephant nun schon vor

Jahren durch eine

Schrifttafel umgewidmet

zum Denkmal gegen den

Kolonialismus. Wenn das

doch immer so einfach

wäre, eine Tafel dran,

und wir sind wieder

politisch korrekt.

Es ist übrigens auch

nicht wahr, dass man aus

ähnlichen Überlegungen

heraus in Bremen den

Übersee-Hafen

zugeschüttet hat, obwohl

ja über ihn einst viele

Expeditionen in den

‘dunklen

Kontinent’

aufbrachen, der

neuerdings ja

‘bunter

Kontinent’ heisst,

wie wir das einem neuen

Buch entnehmen können,

das so heisst und bei dem

einer der bekannteren

deutschen Publizisten

seine Hand als

Mitherausgeber im Spiel

hatte: Theo Sommer. Der

ist bei der Hamburger

‘Zeit’ jetzt

etwas, das ‘editor

at large’ heisst,

und er ist daneben

Vorstandsmitglied der

‘Deutschen

Welthungerhilfe’.

Als solcher plädiert er

für ‘einen neuen

Blick auf Afrika’.

Womit wir beim Thema

dieser internationalen

Tagung hier an der

Evangelischen Akademie

Loccum sind, und bei der

Rolle, die Deutschlands

kleinster

öffentlich-rechtlicher

Sender bei dem Versuch

spielen könnte, an einem

europäisch-afrikanischen

Medien-Portal mitzubauen,

das diesen neuen Blick

ermöglichen soll.

Das mag auf den ersten

Blick vermessen klingen,

da wir doch alle wissen,

wie sich Radio Bremen

gerade abmüht, nicht das

Schicksal des Bremer

Übersee-Hafens zu

erleiden. Aber als

jemand, der an die Weser

von der Elbe kam, wo

gerade zugunsten einer

Airbus-Ansiedlung ein

umstrittenes Stück

Fluß-Watt zugeschüttet

wird, blick ich

‘Über’n

Gartenzaun’ und

sehe, dass Bremen sich

schon sehr erfolgreich

als Teil des

‘globalen

Dorfes’ positioniert

hat. Vor dem

Übersee-Museum steht

seit Januar 1999 als Teil

des Bremer

Verkehrsleitsystems eine

Konsole, die

Partner-Städte der

Hansestadt in vielen

Teilen der Welt markiert. |

|

|

Einige

dieser Partnerstädte

liegen in Europa, Dudley

in England und Gdansk in

Polen zum Beispiel, und

ich bin sicher, dass wir

bei Radio Bremen von dort

schon öfter etwas

gehört haben, im

‘Funkhaus

Europa’ des

Westdeutschen Rundfunks

nämlich, für das Radio

Bremen jeden Tag einen

Teil des Programmes

produziert und sendet.

Andere Partnerstädte

liegen, wie es früher

hiess, in Übersee,

Windhuk in Namibia zum

Beispiel. |

|

In

Übersee gibt es viele

Staaten, die vor

längerer Zeit schon mal

Bekanntschaft mit Europa

gemacht haben, als

Kolonien, als

Schutzgebiete, als

Übersee-Territorien. Sie

liegen unter anderem in

Afrika, in der Karibik

und im Pazifik, für die

Mitglieder der

Europäischen Union -

viele von ihnen ehemalige

Kolonialherren -

abgekürzt: AKP. Mit den

Verträgen von Lomé und

nun von Cotonou wird den

AKP-Ländern

Sonderkonditionen für

Entwicklung und Handel

eingeräumt, aber kaum

jemand in Europa kennt

diesen Zusammenhang.

Das ist der Baustein, den

wir bei Radio Bremen in

das ‘Funkhaus

Europa’ einfügen

möchten, wenn es

gelingt, dafür Partner

und Sponsoren in Europa

und - für einen ersten

Schritt - in Afrika zu

finden, Partner für

Entwicklung und Betrieb

eines multimedialen

Programmaustausches. Die

Erfahrung, die unser

Kollege Klaus Jürgen

Schmidt bei der

‘Radiobrücke

Übersee’ in Afrika

gesammelt hat, kann Radio

Bremen helfen,

Programm-Formate zu

entwickeln und zu

realisieren, die eine

überfällige Interaktion

zwischen Menschen in Nord

und Süd anstösst.

Dann kann es passieren,

dass es nicht bei den 10

Städtenamen bleibt, die

das Verkehrsleitsystem

vor dem Bremer

Übersee-Museum als

offizielle Partner der

Hansestadt anzeigt. Es

wird sich nämlich

herausstellen, dass es

viele tausend ganz

unterschiedliche

Partnerschaften von

Bremern mit Übersee

gibt, von denen wir

bisher gar nichts wissen,

tausende von Geschichten,

die zu erzählen

sind… wir würden

uns dabei über jeden

neuen Hörer in Bremen,

in Europa und in Übersee

freuen. |

| |

"Wahrnehmung

afrikanischer

Transformationsvorgänge"

Internationale Tagung der

Evangelischen Akademie

Loccum

22.-24.06.2001

|

|

|

|

| |

| Wir

werden hier und heute ...

die von uns für

notwendig erachteten

Elemente einer

multimedialen Brücke

zwischen den Ländern

Europas und jenen in

Afrika, und in der

Inselwelt der Karibik und

des Pazifik kennenlernen.

Warum eine Konzentration

auf jene Region des

Südens? |

|

|

Rev. Lawford

Imunde, einer unser

Gastgeber hier in Loccum,

hat ... in einer

Zwischenbilanz etwas

aufgeschrieben, das ich

mit seiner Genehmigung

zitieren möchte: ...Bei

unserem Versuch, das

ganze Problem der

europäischen Dimension

des Projekts zu

umreissen, ist es

unerlässlich, an der

Tatsache festzuhalten,

daß es sich hierbei um

ein Konzept der Beziehung

handelt. |

|

Die

Lomé-IV-Konvention,

dieses deutlichste und

anhaltende Bindeglied

zwischen den 71

Mitgliedstaaten der

AKP-Gruppe und Europa,

bleibt eine der

zahlreichen bestehenden

Auswirkungen des

europäischen

Imperialismus, eine

unangenehme Erinnerung

daran, daß diese

Länder, von denen 41 in

Afrika liegen, Kolonien

und Ableger der

europäischen

Kolonialmächte waren.

|

|

|

|

Die

dauernde Folge ist, daß

die beiden Kontinente

durch eine untrennbare

Nabelschnur miteinander

verbunden sind… Wir

sind keine Welt separater

Nationalstaaten, die

voneinander unabhängig

sind; wir sind eine Welt

und vollständig

ineinander verschlungen.

|

EIN

RBO-MWENGO-VORSCHLAG

MULTIMEDIA-BRÜCKE

NORD-SÜD

|

|

|

| |

|

|

| PRODUKTTTTTT |

|

|

|

Das Projekt versucht,

Produktion und Vertrieb

von

Multimedia-Geschichten

aus Afrika mit einem

nachhaltigen

Kulturaustusch zu

verbinden. Dies soll

durch die Einrichtung

eines

Praktikanten-Programms

geschehen, bei dem

Medien-Studenten aus Süd

und Nord gemeinsam an

Herstellung und Vertrieb

von Radio- &

Internet-Features aus der

Entwicklungswelt für ein

internationales Publikum

arbeiten.

Dabei gewonnene

Erfahrungen werden das

professionelle Verhalten

von Teilnehmern

verändern:

•

Teilnehmer

aus dem Süden werden

Formate kennenlernen, die

ihre Kreativität und die

technische Qualität

ihres Produkts in einer

Weise fördern, welche

die Chancen für eine

internationale

Vermarktung u.a. dadurch

vergrössert, dass ein

Publikum ausserhalb ihres

eigenen Kulturkreises

ihre Geschichten besser

versteht. Von solchen

Erfahrungen wird auch die

Medien-Entwicklung in den

jeweiligen Ländern auf

Dauer profitieren.

•

Teilnehmer aus dem Norden

werden sensibilisiert

für authentische

Äusserungen des Südens.

Ihre Bereitschaft wird

gestärkt, dort, wo sie

einmal redaktionelle

Verantwortung tragen

werden, mit weniger

nördlichen Vorurteilen

Themen aus der Südwelt

zu behandeln und diese

öfter aus authentischer

Quelle zu präsentieren.

•

Es ist beabsichtigt, drei

Zentren für

Multimedia-Kommunikation

einzurichten, zwei in

Afrika, eins in Europa.

Die Zentren sollen für

ein gemeinsames

Praktikanten/Trainings-

Programm miteinander

vernetzt werden. Dieses

Programm wird

multimediale und

mehrsprachige Inhalte

für Radio- und

Internet-Angebote

herstellen.

VORGESCHLAGENE

PARTNER

|

|

Radio Bremen ist

Mitglied der

Arbeitsgemienschaft

öffentlich-rechtlicher

Rundfunkanstalten

Deutschlands (ARD). Als

nördliche Trainings-

& Produktionsstätte

des Projekts und als

deutsch/europäische

Sende-Einrichtung wird

das Radio-Bremen-Studio

innerhalb des

"Columbus

Centers" in

Bremerhaven

vorgeschlagen. |

| |

|

|

|

|

MWENGO ist eine

in Simbabwe angesiedelte

Entwicklungsorganisation

für NGOs im östlichen

und südlichen Afrika.

Sie betreibt Radio Bridge

Overseas (RBO) als

Multimedia-Agentur des

Projekts. MWENGO hat zu

diesem Zweck nördlich

von Harare einen

Hotel-Komplex erworben,

dessen

"Coach-House"

aus dem 19. Jahrhundert

als Trainings- &

Produktionsstätte und

damit als Süd-Basis der

Multimedia-Brücke

eingerichtet wird. |

| |

|

|

|

|

Das

Goethe-Institut in

Johannesburg, Südafrika,

ist das

Koordinationszentrum für

alle Goethe-Institute

südlich der Sahara. Es

ist bereit, sich an einem

Pilotprojekt zu

beteiligen, das durch

Trainingskurse für

Medienstudenten bei immer

mehr afrikanischen

Goethe-Instituten ein

Netzwerk für den

Austausch kultureller

Multimedia-Programme

etabliert. |

|

| |

•

Schon in der

Planungsphase sollen

innerhalb und ausserhalb

Europas und Afrikas

weitere Partner gewonnen

werden, deren Mandat es

ist, Dienste in

interkultureller Arbeit,

in Bildung und in der

Entwicklungspolitik

anzubieten.

TRAINING

& PRODUKTION

Hier ist der

12-Wochen-Fahrplan eines

kombinierten

Trainings/Praktikanten

& Produktions-Zyklus

in Europa und Afrika. 10

solcher Zyklen könnten

in der Pilot-Phase

realisiert werden.

|

| |

=

Lehrplan |

| |

=

in Europa |

| |

=

in Afrika |

|

|

|

PHASE

1

Ort:

Radio Bremen-Studio

Columbus Center

Bremerhaven, Deutschland

|

WOCHE

1

• Einführung &

Vorbereitung der

Trainingsarbeit |

1

Medien-Student aus

Deutschland |

1

Medien-Student aus einem

anderen europäischen

Land |

PHASE

2

Ort:

Ausgewähltes

Goethe-Institut

Südliches oder

Östliches Afrika

|

WOCHE

2 - 5

• Einführung in die

lokale Umgebung &

und in das aktuelle

Goethe-Programm

• Entwicklung von

Story-Ideen

• Produktion von

Multimedia-Inhalt

• Versendung des

Materials an RBO per

Internet |

Der

selbe Medien-Student aus

Deutschland

Der selbe Medien-Student

aus einem anderen

europäischen Land |

2

Medien-Studenten als

afrikanische

Praktikanten, ausgewählt

& eingeladen durch

das gastgebende

Goethe-Institut |

PHASE

3

Ort:

Radio Bridge Overseas

Studio Harare & Coach

House

Bindura, Simbabwe

|

WOCHE

6 - 10

• 2 x Produktion von

4 Audio-Stories, je 5

Minuten lang, deutsche

Version, versen-

det durch’s Internet

zur Ausstrahlung bei

Radio Bremen

• Produktion von 3 x

15’-Audio-Auswahl,

englische Version, als

weltweites Internet-

Angebot

• ständige

Aktualisierung des

Internet-

Portals |

Der

selbe Medien-Student aus

Deutschland

Der selbe Medien-Student

aus einem anderen

europäischen Land |

2

ISP*-Journalisten als

afrikanische

Praktikanten, ausgewählt

& eingeladen durch

das gastgebende

Goethe-Institut

*ISP = Lokaler Internet

Anbieter |

PHASE

4

Ort:

Radio Bremen-Studio

Columbus Center

Bremerhaven, Deutschland

|

WOCHE

11 & 12

• abschliessende

55’-LIVE-Präsentation

mit Publikum vor Radio

Bremens Studio in

Bremerhaven

• Abwicklung &

Einführung des

Nachfolgers |

Der

selbe Medien-Student aus

Deutschland

zusammen mit einem

Nachfolger in Woche 12 |

Der

selbe Medien-Student aus

einem anderen

europäischen Land

zusammen mit einem

Nachfolger in Woche 12 |

|

PROGRAMM-FORMATE

Wie oben dargestellt,

werden sich Radio- &

Internet-Programme an den

3-monatigen Trainings/

Produktions-Zyklen in

Europa und Afrika

orientieren; über einen

Zeitraum von 30 Monaten

wird monatlich ein

Programm sendefertig.

Deutschsprachige

Sendungen von "Das

Goethe-Netzwerk" /

30 Radio-Programme:

Einmal monatlich wird ein

55-Minuten-Programm für

einen Sendeplatz auf

einem der 4 Kanäle von

Radio Bremen zur

Verfügung stehen. Es

soll versucht werden,

weitere Radiostationen

innerhalb der

Bundesrepublik und im

deutschsprachigen Europa

als Kooperationspartner

zu gewinnen.

•

Während eines

Zyklus’ werden

jeweils nach Woche 4 und

nach Woche 8 vom

Süd-Team des Projekts

bis zu 4 Audio-Feature

von jeweils etwa 5

Minuten Länge und in

deutschsprachiger Version

aus dem RBO-Studio in

Harare, Simbabwe, über

Internet an das

Radio-Bremen-Studio in

Bremerhaven, Deutschland,

zur Ausstrahlung

überspielt.

•

Das Nord-Team des

Projekts wird diese 4

Audio-Beiträge in das

monatliche

55-Minuten-Programm

einbauen, für das es

auch eigenen Beiträge

und Interviews

recherchiert und

produziert. Damit wird zu

den jeweiligen

afrikanischen Themen ein

europäisch/deutscher

Zusammenhang als Brücke

zur Erlebniswelt der

Radiohörer hergestellt.

Themen der "Lokalen

Agenda 21" werden

ein Schwerpunkt sein. Das

Programm wird jedesmal

auf aktuelle kulturelle

Veranstaltungen und auf

Veröffentlichungen

verweisen, die in

weiterem Sinne mit dem

Konzept des Projektes

zusammenhängen.

•

Am Ende der Woche 12 wird

jeder Zyklus mit der

LIVE-Präsentation eines

55-Minuten-Programms

abgeschlossen. Vor dem

Radio-Bremen-Studio in

der Einkaufspassage des

Bremerhavener

Columbus-Centers wird

Live-Publikum Gelegenheit

haben, Praktikanten und

Gäste des Projektes

kennenzulernen; dabei

kann es auch zu

Internet-Schaltungen mit

dem jeweiligen

Goethe-Institut in Afrika

kommen.

Mehrsprachige

Präsentation von

"The

Goethe-Network" im

Internet:

•

Ausschnitte der

Audio-Programme aus

Afrika ("The best

of...") werden in

einem 15-Minuten-Magazin

dreimal pro Zyklus

(jeweils am Ende der

Wochen 4, 8 und 12) im

Internet-Portal des

Projkets weltweit zur

Verfügung stehen, ebenso

die verwendeten

deutschsprachigen

Audio-Geschichten aus

Afrika.

•

Das Internet-Portal des

Projekts wird durch

interaktive Elemente

Besuchern der Website

Rückmeldungen und

thematische Beteiligung

erlauben.

•

Teilnehmende

Goethe-Institute werden

die von ihnen

eingeladenen

afrikanischen

Praktikanten ermutigen,

durch Bildung lokaler

Medien-Clubs oder kleiner

Unternehmen ihrem

jeweiligen Gemeinwesen

Zugang zu Geschichten des

Projekts aus dem Internet

zu verschaffen und selber

weiter solche Geschichten

für das Netzwerk zu

produzieren.

•

Lokale Internet-Anbieter,

deren Mitarbeiter an

einem Trainingsprogramm

des Projekts beteiligt

waren, werden als

Gegenleistung solchen

Clubs oder kleinen

Unternehmen bei up- &

download von

Multimedia-Inhalten zur

lokalen und zur

internationalen

Verbreitung helfen. |

| |

| |

Wie

es weiterging mit diesem

ambitionierten Vorhaben?

"Die

Brücken-Sperre bei Radio

Bremen" |

|

|

Was

als

"Nord-Süd-Brücke"

bei Radio Bremen

scheiterte:

Die

Pilot-Sendung, die bloß

im Bremer Bürgerfunk zu

hören war ... und was

damals bei Radio Bremen

geschah. |

|

|

|

|

WESHALB

DER BAU EINER

AFRIKANISCHEN

KULTURBRÜCKE MISSLANG

...

|

|

|

|

|

|

|

| |

WHERE

YOU CAME FROM

ZURÜCK

WOHER SIE KAMEN

HOME

OF KJS

radiobridge@aol.com radiobridge@aol.com |

| |

|

| |

| KJS /

2021-2025 |

|

|

|

|